Column

潜んでいる症状に気づいてますか? ~糖尿病治療の最新動向~

Author :東京Dタワーホスピタル 糖尿病内分泌内科 嶋﨑枝理

はじめに

厚労省が実施した令和5年の国民健康・栄養調査によると糖尿病が強く疑われる人の割合は、男性16・8%、女性8・9%、70歳以上では男性 26・2%、女性13・7%にものぼります。

このように、糖尿病はとても身近な疾患であり、その治療法や最新の知見について理解を深めることは重要です。今回は糖尿病治療の最新動向についてご紹介します。

糖尿病

血糖値とは、血液中のブドウ糖の濃度です。食事で摂取したブドウ糖は、体のエネルギー源として、一定のレベル(空腹時血糖70~110mg/dL程度)に保たれます。血糖値を一定のレベルに保つ働きをする

のが、膵臓から分泌されるインスリンと呼ばれるホルモンです。このインスリンが足りなくなったり、効きが悪くなることで、血糖値が上昇し「糖尿病」が発症します。

糖尿病の治療は、高い血糖値を下げることが基本です。とはいえ下がりすぎても、低血糖という良くない状態となり、冷や汗や震え、動悸、重症例ではけいれん、昏睡などを引き起こします。また繰り返す低血糖は、心臓血管疾患とも関連しています。低血糖を起こしてはいけないのであれば、そもそも高血糖を治療する必要はあるのでしょうか。

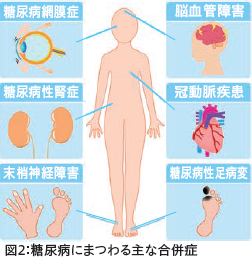

高血糖の状況が年単位で続くと、さまざまな機序により細かい血管へのダメージ(網膜、腎臓、末梢神経などの細小血管障害)、大血管へのダメージ(心筋梗塞、脳梗塞などの大血管障害)を引き起こします(図2)。さらには糖尿病と関連があるとされる病態、例えば、感染症、悪性腫瘍、歯周疾患、認知機能害、骨折など、その他さまざまな疾患を引き起こし、生活の質(quality of life:QOL)を著しく低下させてしまいます。ですので、血糖値を適切に管理することは非常に大切です。

また注意すべ、高血糖状態の多くは無症状で、自分が糖尿病を発症しているとは気がつかず生活をしている人も少なくありません(図1)。合併症や併発症の発症・増悪を防ぐための最初の一歩として、初期症状に早く気づき、適切に対応することが重要です。糖尿病の初期症状の例を図1に挙げました。

気になる症状のある方は受診をおすすめします。

糖尿病の検査と治療

次に健診でよく耳にする︑糖尿病の診断や治療の経過を把握するのに有効な検査項目、尿糖・空腹時血糖値・HbA1cについてご説明します。尿糖は、通常血糖値が高くなると(180mg/dL以上)検出され、潜在的な高血糖を見つけ出すカギとなります。また空腹時血糖値もインスリンの作用に何かしらのトラブルがあるかどうかを推定するヒントとなります。

HbA1cは、血液中のヘモグロビンにどの程度ブドウ糖がくっついているかの割合を意味します。血糖値が高ければHbA1cも上昇するため糖尿病を見つけ出すカギとして、また過去1-2ヶ月の長期間の血糖値を反映するので、治療中の方のコントロール指標となる検査項目です。

糖尿病治療は、食事・運動療法を基本とし、その上で必要となる方に薬物療法を導入します。

図3が血糖コントロール目標です。合併症予防のための目標としては、HbA1c7・0%未満となるように食事・運動療法、薬物療法を強化します。さらに血糖正常化の目標としてはHbA1c6・0%未満が指標となります(この際、薬物治療中の方は低血糖などの副作用がなく達成可能であればという注釈がつきます)。

糖尿病治療薬は、図4のようにこれまで数多く開発されてきました。従来の薬物療法では治療中の低血糖リスクのために、HbA1c6・0%未満を達成することが実際は難しかったのですが、最近は低血糖リスクの低い薬剤が複数登場し、HbA1c6・0%未満への治療強化を可能としています。

持続性GIP/GLP-1受容体作動薬

ここからは最も新しい薬剤の一つである「持続性GIP/GLP-1受容体作動薬」の糖尿病に対する効果についてお示しします。グラフは、持続性GIP/GLP-1受容体作動薬として使用されている「チルゼパチド」という薬剤の日本人を対象にした試験結果です。

グラフ1では治療開始前と開始後52週の時点でHbA1cの数値を比較し、どの程度改善したかを示しています。結果、チルゼパチド5mg、10mg、15mg、を使用した方のHbA1cはそれぞれ改善したことがわかります。

またグラフ2からは治療開始後52週の時点でチルゼパチドを使用した人のほとんどが、HbA1c6・5%以下を達成し、さらに糖尿病のない人と同程度のHbA1c5・7%未満を達成した人が半数以上もいることがわかります。

チルゼパチドは、週1回ご自身で投与する注射剤です。前述した通り、血糖値が高い状態が続くと合併症が進行します。そのため早期から血糖値、HbA1cを改善することが重要であり、実際に糖尿病と診断されてから早期に注射製剤が使われることもあります。糖尿病治療における注射というとインスリン注射を思い浮かべて、「かなり進行した人が使うものでは?」「針は痛くない?」と心配になる方がいらっしゃいます。ところが、チルゼパチドの針の太さは、よく目にする採血で使用される針の半分以下と非常に細く、痛みはかなり軽減されています。さらにチルゼパチドは肥満に対しても効果があることがわかっており、抗肥満薬としても注目を集めています。

まとめ

一部の新薬をご紹介しましたが、今後も糖尿病治療の選択肢は増えていくと思われます。糖尿病診療ガイドラインの糖尿病治療の目標にもあるように、『合併症や併発症の発症・増悪を防ぎ、糖尿病がない人と変わらないQOLと健康寿命を実現すること』は、まさしく私たちが目指す未来です。糖尿病の治療は長期間継続する治療が必要です。だからこそ、多くの選択肢の中で一人一人に合った治療を一緒に考えていくことが大切です。ぜひお気軽に治療の中でのお悩みをご相談ください。

この記事を書いた人

嶋﨑 枝理

Eri Shimazaki

糖尿病内分泌内科

杏林大学医学部卒業。同大学医学部付属病院初期研修修了後、糖尿

病・内分泌・代謝内科へ入局。その後山梨大学医学部付属病院糖尿病

内分泌内科、市中病院やクリニック勤務を経て、2024年より東京Dタワー

ホスピタル入職。日本糖尿病学会糖尿病専門医、日本内分泌学会内分

泌代謝科専門医、日本内科学会認定内科医、日本医師会認定産業医。

この記事を書いた人

室井 優子

Yuko Muroi

糖尿病内分泌内科

山梨大学医学部卒業。同大学医学部附属病院初期研修終了後、糖尿

病・内分泌内科学教室(旧第3内科)へ入局。後期研修では2年間、東京

都立多摩総合医療センター内分泌代謝内科にて勤務。2023年より東京

Dタワーホスピタル入職。日本糖尿病学会糖尿病専門医、内分泌代謝・

糖尿病内科領域専門医、日本内科学会認定内科医。

東京Dタワーホスピタル概要

先進的な医療設備

全室個室

〒135−0061

東京都江東区豊洲6丁目4番20号 Dタワー豊洲1階・3−5階

TEL:03−6910−1722 / MAIL:info@162.43.86.164

ACCESS:新交通ゆりかもめ「市場前」駅より徒歩2分

脳神経外科、循環器内科、心臓血管外科、整形外科、内分泌内科、麻酔科、健診・専門ドック